1928

Quelque part en Bretagne

par François Ménez

La Dépêche de Brest 17 août 1928

Je vous dirai point où je dors ni où je dîne, cet été, pour que vous ne soyez pas tentés de profiter en trop grand nombre de l'aubaine.

C'est dans une petite hôtellerie du vieux temps sise à l'entrée d'un gros bourg du Finistère, et où l'on s'éveille, le matin à la voix des coqs et de l'Angélus.

L'hôtesse est de ces hôtesses cordiales, épanouies, radieuses, comme l’on n'en rencontre plus qu'au fond des provinces perdues.

Elle porte la coiffe Quimper et parle un français pittoresque avec un accent de... Plomodiern.

Elle prépare des mets exquis sur des vieilles recettes campagnardes, et défie n'importe quel Vatel de palace.

Elle ne regarde de travers que les clients qui ne « profitent » point assez vite, à son gré.

Mais ce qui est plus remarquable encore que l'hôtesse et que l'hôtellerie, c'est le pays où je séjourne, le plus beau de la Bretagne et de toute la terre.

Tout a pu changer alentour :

ce pays dont je parle est demeuré immuable, comme les ajoncs de la lande et le sable de la mer.

On a l'impression, en y débarquant, par quelque matin de juillet ou d'août éclaboussé d'embruns, de se trouver transporté dans un autre continent, sous une autre latitude, ou, comme disent les Brestois, qui ont le sens épique,

« de l'autre côté de la mer. »

Il y a bien, comme partout, la plage, qui offre, l'après-midi, les délices du tennis et du bain, la plage au sable d'argent sertie de pins verts, avec ses villas, ses courts, ses hôtels, son oasis et sa potinière, ses médisances du soir tombant dans les cabines et sous les tentes, ses hydroplanes qui font trois tours dans la baie et puis s'en vont, ses torpilleurs, ses sous-marins qui, pour gagner la prime de sortie, viennent du port voisin paresser au soleil, comme de gros lézards, durant des heures.

Mais le bourg qui la domine et tout l'arrière-pays — aux silences de bled — c'est la chasse gardée, le domaine du passé, le conservatoire des traditions et des coutumes périmées.

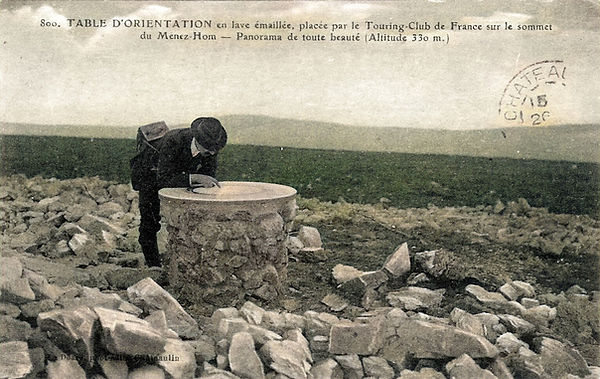

Le Ménez-Hom et la montagne de Locronan, qui le gardent au levant, tiennent lieu des grands sphinx de Vigny,

« allongés au bord des solitudes ».

Au nord, au sud, à l'ouest, c'est la mer agressive, indomptée.

Toutes communications paraissent ainsi rompues avec le dehors.

Le pays, replié sur lui-même, vit de sa substance.

On s'y éclaire, comme il y a deux siècles, au quinquet ou à la chandelle, et l'on compte, pour éclairer les rues, sur les éclats lointains des phares.

L'eau potable, il faut la prendre à une source perdue dans la campagne et qui ne tarit point par les plus fortes chaleurs ;

on s'y rend, le soir venu, comme aux temps bibliques, avec des brocs, des carafes, des barils et des dames-jeannes.

Les maisons, dans le bourg, ont des allures de cloîtres ou de prisons, des fenêtres à triples rideaux derrière lesquels de vieilles demoiselles, retranchées du siècle, vous épient, et des portes à judas.

Les lettres, lorsqu'elles arrivent, ont des retards de deux et trois jours.

Le train, avec un pauvre air de vieil arthritique, tousse et crache à toutes les gares et s'y prend à deux fois pour monter les rampes.

Mais il a de touchantes complaisances :

il s'arrête aux passages à niveau, pour cueillir les voyageurs, et il attend — le temps qu'il faut — les retardataires.

Les chefs de gare du réseau ont eux-mêmes de bons airs de grands-pères remplis d'indulgence et qui n'ont plus à craindre aucune infortune.

Le pays, entre le bourg et la côte, développe ses mélancoliques ondulations.

Des chemins couleur d'ocre tombent en zig-zag des hauteurs et foudroient l'ombre des bas-fonds.

De grands marais, dont la toison de roseaux frissonne au vent, ont des tristesses de Brière.

La campagne est presque toute en landes et en tourbières, que pavoise de loin en loin le carré d'un champ de luzerne, de sarrasin ou d'orge dont le vent peigne avec tendresse la barbe grise.

Des parcelles autrefois cultivées, et retournées à la friche, n'y gardent plus, de leur ancienne fortune, qu'un talus surchargé de verdure, où les blosses, les prunelles et les « diguen-doguen » mûrissent pêle-mêle parmi les mûres.

Des chaumières s'écroulent dans l'herbe de leurs courtils, au milieu d'oasis où, sous les iris bleus, on entend des sources qui chantent.

Des moulins à vent, amputés de leur toit et de leurs ailes, retraites à hiboux, se ramassent tristement dans leurs loques et semblent garder des secrets, comme des moulins de maître Cornille.

Les gens de ce pays sont calmes et doux, entêtés dans des routines invincibles.

Les hommes y ont des joues roses et de clairs yeux d'enfant ;

les femmes, sans coquetterie, tirent strictement leurs cheveux sous un serre-tête de béguine.

Les hommes sont tout à la fois paysans et pêcheurs ;

et ils cultivent comme ils pêchent, sans âpreté, en amateurs.

Ils moissonnent à la faucille, et ils battent au fléau, sur des aires minuscules criblées des flèches du soleil.

Il leur suffit que les champs, terrestres ou marins, leur rapportent ce qu'il faut pour vivre.

Des Bigoudens — « faiseurs de terre » de Bretagne — sont venus, et s'évertuent à défoncer le sol avec la vigueur obstinée de leur race ;

mais ils sont jusqu'à présent peu nombreux et bien du temps s'écoulera encore avant qu'ils n'aient rendu à la culture les espaces abandonnés.

Le pays de mes vacances est vraiment ainsi la terre du passé ;

et l'on sent qu'une volonté habile s'est appliquée, depuis un quart de siècle, avec toutes sortes de ruses patientes, à fermer en ce coin de terre la porte à l'esprit moderne.