1908

Horrible drame à Recouvrance

Une femme est assommée et étranglée

Source : La Dépêche de Brest 2 juillet 1908

Un drame, encore entouré de mystère, a eu pour théâtre, la nuit dernière, une misérable chambre située au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue de la Fontaine, à Recouvrance.

La maison du crime

Juste en face de la porte du violon du poste de police du 3e arrondissement, en contre-bas de la rue de la Fontaine, s'étend une impasse dans laquelle on accède par un escalier en pierres d'une douzaine de marches.

Cette ruelle, qui n'a guère plus d'un mètre cinquante de largeur, est bordée par de vieilles masures habitées par des familles ouvrières.

C'est, à gauche, en entrant dans le cul-de-sac, dans un logis étroit, sombre et sale qu'habitait la femme Marie Péron, 29 ans, exerçant la profession de blanchisseuse.

Vers dix heures du matin — une heure après la découverte du cadavre — lorsque nous pénétrons dans la chambre de la femme Péron, cette dernière, à moitié nue, repose sur son lit.

— Elle a été étranglée, nous murmure une voisine à l'oreille.

C'est affreux !

Le corps, rigide, ayant un bras en l’air, repose sur le dos, les cheveux épars.

La face est violacée et la physionomie indique une terreur indicible ;

les yeux, grands ouverts, expriment l'épouvante.

D'une longue plaie, qui a son siège au-dessus de l'œil droit et qui s'étend jusqu'à la tempe, coule un sang noirâtre ;

au cou, sont des érosions produites par les ongles de l'assassin et quatre sillons violacés laissés par la cordelette que vient de couper M. le docteur Rousseau, médecin-légiste.

Le praticien est là ;

il examine longuement le cadavre, fait part de ses constatations à MM. Villa, commissaire de police, et Tricot, chef de la sûreté.

Dans la pièce, qui ne reçoit le jour que par une seule fenêtre, à laquelle pendent des rideaux de mousseline déchirés, règne le plus grand désordre.

Tous les sièges sont occupés par du linge ensanglanté ;

des ustensiles de cuisine, dont on semble s'être servi comme armes, gisent çà et là sur le parquet, la table et la commode.

Il y a certainement eu lutte entre l'assassin et la victime, qui se sera énergiquement défendue.

Les deux lits placés dans l'appartement sont défaits ;

et un menuisier, appelé en qualité d'expert, déclare que ces deux meubles portent des cassures récentes.

Un rondin de chêne, gros comme le poing, avec lequel on a probablement assommé la blanchisseuse, repose encore près du cadavre.

La tapisserie est arrachée derrière le lit et porte des traces de sang.

À cette heure, on se perd encore en suppositions.

Se trouve-t-on en face d'un drame passionnel, ou s'agit-il de quelque exploit sanglant de cambrioleurs féroces, ou encore de satyres dans le genre de ceux qui, même rue, ont failli étrangler la femme Kérouas ?

Elles sont nombreuses les hypothèses, et il serait bien hasardeux de s'arrêter à l'une d'elles.

Ce qu'on dit dans le quartier

La nouvelle de l'horrible tragédie a mis tout le quartier sur pied.

Des femmes, beaucoup de jeunes filles, stationnent par petits groupes pour s'entretenir du drame ;

d'une fenêtre à l'autre les conversations s'engagent, très animées.

Les opinions sont partagées et chacun émet la sienne sur les circonstances et le mobile du crime.

Les légendes les plus absurdes prennent corps.

L'on affirme que l'on a vu, la nuit, des hommes masqués sortir d'une voiture, au bas de la rue Neuve.

Une autre personne veut voir dans cet assassinat un drame fantastique, dont le récit est écouté bouche bée par toutes les femmes et enfants, qui s'en vont le colportant d'une boutique à l'autre.

Tout cela excite la verve des habitants du quartier, impatients de nouvelles, et dont la curiosité

Se heurte au mutisme absolu du commissaire de police et des agents, que les plus hardis questionnent.

Enfin, à onze heures, la nouvelle circule que l'assassin est arrêté.

Une arrestation a, en effet, été opérée.

Mais est-ce bien celle de l'assassin ?

La foule a vu l’homme que le brigadier Bastard et l'agent Quéruel ont amené ; et, maintenant, ils précisent.

— C'est bien lui, lance une jeune fille, je le reconnais :

c'est le quartier-maître qui venait toutes les nuits chez elle.

Oh ! La canaille !

Un homme, accompagnant son discours de grands gestes, déclare que le quartier-maître qu'on, vient d'amener est innocent.

II a vu, vers une heure du matin, deux marins rentrer dans la maison du crime.

Ce sont certainement eux qui ont fait le coup.

Cette nouvelle version prend corps et les commentaires vont leur train.

Il est midi.

La chaleur est accablante.

Les magistrats sont partis déjeuner.

Il ne reste devant la porte de l'impasse qu'un agent ayant la consigne de ne laisser pénétrer dans la ruelle que les personnes habitant les immeubles qui y sont situés.

La foule, toujours très dense, continue à stationner devant la maison du crime.

Voici les renseignements recueillis au cours de l'enquête minutieuse à laquelle nous nous sommes livrés :

Ce n'est que vers 8 h. 45 du matin que le crime a été découvert.

Quelques habitants de cette impasse, appelés à l'extérieur pour leurs affaires, avaient déjà passé devant le logis, dont la porte était grande ouverte, mais n'avaient pas eu la curiosité de regarder à l'intérieur.

Une laitière, allant livrer son lait, frappée de voir la porte ouverte et du désordre qui régnait dans la chambre, risqua un œil ;

puis, de plus en plus intriguée, s'avança sur le seuil de la porte et aperçut l'horrible spectacle.

Elle poussa un cri d'effroi, qui attira l'attention des voisines.

Celles-ci, encadrées d'une nuée de bambins accoururent, et pénétrèrent dans la chambre du crime ;

elles aperçurent avec terreur, le corps meurtri et ensanglanté de leur voisine.

Une fillette, la petite Glacet, fut dépêchée pour prévenir les agents de service au poste de police.

L'agent Templier accourut sur les lieux du crime et ne put que constater la mort de la blanchisseuse.

M. Villa, commissaire de police du quartier, informé immédiatement de la sinistre découverte, fit les constatations d'usage, après avoir fait établir un sérieux service d'ordre pour empêcher les curieux d'envahir l'impasse.

Le transfert du corps à l'hospice civil

À deux heures de l'après-midi, un fourgon de l'administration des pompes funèbres fend la foule et va s'arrêter devant l'étroite porte du passage, dont les abords sont gardés par une brigade d’agents.

Voici M. Villa ;

il est accompagné de MM. Quéignec, son secrétaire ;

Tricot, chef de la sûreté ;

Bastard, brigadier ;

Quéruel et Bayon, agents.

La curiosité redouble ;

toutes les fenêtres des maisons en bordure sont occupées.

Les employés des pompes funèbres sortent un cercueil en sapin du véhicule et le descendent dans la chambre du crime.

En présence du commissaire de police, on enveloppe le cadavre dans un des draps de lit ;

on le couche sur la sciure de bois placée dans le fond de la bière, puis celle-ci est glissée dans le fourgon, qui se dirige lentement vers la morgue.

À la morgue

M. le docteur Rousseau, commis par le parquet, procède à la macabre besogne, assisté des internes de l'établissement.

Une heure après, le praticien nous déclare que le coup porté sur la tête de la victime a fêlé le crâne.

Le docteur Rousseau a aussi constaté, au cou, de nombreuses ecchymoses et a conclu à la mort par strangulation.

La victime. — Ses relations

Depuis huit mois, Marie Péron, originaire de Plougourvest, habitait la chambre où elle a trouvé la mort ;

elle occupait, précédemment une petite pièce dans l'immeuble portant le n° 2 de la rue Armorique.

Les voisins sont unanimes à reconnaître que la victime menait une vie assez régulière.

Le matin, de bonne heure, elle se rendait au lavoir de Pontaniou pour blanchir les effets qui lui étaient confiés par des marins, soldats et civils, et rentrait à la nuit dans sa chambre.

C'est entièrement du produit de son travail que vivait, que vivotait plutôt, la victime, appelée la « Chicoloden », nom donné aux habitants de Roscoff.

Marie Péron, accorte brune, de moyenne taille, à la figure plutôt rougeaude, recevait assez fréquemment des militaires et civils venant lui apporter leur linge, mais on ne lui connaissait cependant qu'une seule liaison, avec un quartier-maître d’âge mur.

Certains la croyaient mariée avec ce marin.

Ses rapports avec ses voisins étaient excellents ;

ils sont unanimes à déclarer qu'il n'y avait rien à dire sur la conduite de la victime.

Il est vrai qu'elle ne les voyait qu'à de rares intervalles ;

les relations se bornaient plutôt à échanger des salutations banales.

Un visiteur nocturne

Les constatations légales faites, M. Villa, l'actif commissaire de police de Recouvrance commença par interroger les voisines ;

et, l'une, déclara que vers minuit, elle entendit quelqu'un frapper à la porte de la victime, qui cria :

« Qui est là ? »

— C'est Louis, répondit le visiteur.

L'huis tourna sur ses gonds, le noctambule entra et tout rentra dans le calme.

Qui était ce Louis ?

Une enquête sommaire permit d'établir que c'était le quartier-maître canonnier Louis Mounier,

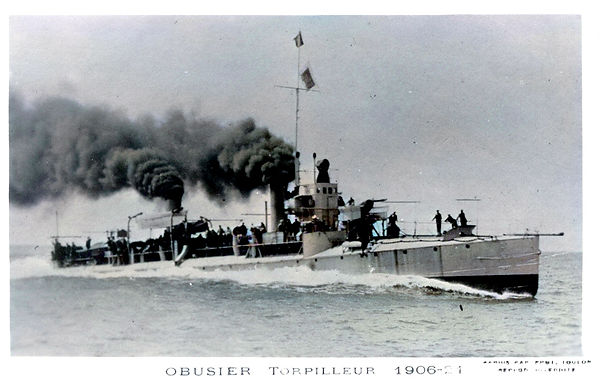

du contre-torpilleur d'escadre Obusier, actuellement dans le port de guerre,

M. Villa orienta ses recherches de ce côté.

Il dépêcha le brigadier Bastard à bord de l'Obusier, avec mission de demander au commandant du bâtiment l'autorisation de laisser le quartier-maître en question se rendre au bureau de police pour explications urgentes et graves.

M. le lieutenant de vaisseau Motseh autorisa le quartier-maître â se rendre à l'invitation, du magistrat, qui le questionna adroitement sur ses relations avec la victime.

Les déclarations-du quartier-maître

Mounier déclara à M Villa que, vers six heures du soir, il s'était présenté au domicile de la blanchisseuse, mais qu'elle était absente.

II avoua être revenu vers minuit et être le matelot, ayant frappé à la porte pour se faire ouvrir.

Mounier, continuant à fournir l'emploi de son temps, dit que la blanchisseuse n'alluma même pas la lumière.

Son linge n'étant pas prêt, il quitta la maison presque aussitôt pour rentrer à son bord.

C'est la première explication fournie par le quartier-maître, qui a été mis en présence de la victime.

La confrontation

Devant le cadavre de la blanchisseuse, le quartier-maître demeura impassible et répondit aux questions qui lui furent posées par le commissaire de police.

Mounier protesta vivement de son innocence, et renouvela la déclaration faite quelques instants auparavant au magistrat, dans son bureau.

Des traces suspectes ayant été relevées sur le tricot de Mounier, celui-ci fut invité à le retirer pour le laisser à la disposition de la justice.

M. Villa jugea la situation assez claire.

Par un pli, porté à bord par le brigadier Bastard, il avisa le commandant de l'Obusier qu'il conservait à sa disposition le quartier-maître.

Mounier fut invité à déposer au bureau de police les objets en sa possession, sa ceinture, sa cravate, etc., etc. son porte-monnaie contenant une somme de 7 fr. 75 et divers papiers sans importance.

Cette opération terminée, Mounier fut enfermé dans une des geôles du poste, et gardé à vue par un agent.

À bord de l’Obusier

Pendant ce temps, le brigadier Bastard obtenait à bord de l'Obusier un détail très précieux pour l'enquête.

Le quartier-maître Mounier était rentré à bord après minuit.

Remplissant sur l'Obusier, où il est embarqué depuis un an, les fonctions de caporal d'armes, il s'empara de la liste des permissionnaires et, sans plus de façon, barra son nom d'un trait de plume.

De cette manière, il était censé n'être pas descendu à terre dans la soirée.

C'est là une constatation très grave.

Mounier est bien considéré à bord de l'Obusier et possède d'excellentes notes ; il est sur le tableau d’avancement pour le grade de 2nd maître.

Les hommes de l'équipage sont surpris de le voir engagé dans une si grave affaire.

Plusieurs matelots de l'Obusier ont été entendus par le magistrat enquêteur, Mounier ayant déclaré que des marins de son bord s'étaient rendus de sa part, chez la blanchisseuse, pour prendre son linge.

L'audition de ces matelots a démontré que Mounier mentait une fois de plus.

Les agissements de Mounier

Le quartier-maître Mounier est originaire de la Charente ;

sa femme et ses deux enfants habitent l'île d'Oléron.

Mounier, âgé d'environ 40 ans, se fait passer pour veuf dans les maisons qu'il fréquente.

Sur des lettres saisies hier dans la chambre du crime, et écrites par lui, il promettait le mariage à la blanchisseuse, comme il le faisait pour d'autres jeunes filles.

La veille du crime, il passa la soirée chez des amis

Avec un sang-froid imperturbable, Mounier parlait d'offrir la bague de fiançailles à la jeune fille.

À sa sortie il erra en ville et se présenta vers minuit, chez la blanchisseuse.

Dans la chambre du crime

Nous avons dit qu'après avoir fait connaître son prénom, Mounier avait pénétré dans la- chambre de Marie Péron.

D'après les constatations, voici comment le drame pu se dérouler.

Mounier trouva la blanchisseuse couchée.

On suppose qu'ayant appris son étrange conduite, elle lui signifia son congé, d'où fureur du quartier-maître.

Une dispute se serait élevée, elle aurait quitté son lit pour s'asseoir sur un lit voisin, et c'est alors que Mounier, saisissant un rondin, la frappa à la tête.

La pauvre femme tomba sur le lit et sa tête porta contre la cloison ;

c'est à cet endroit qu'une large flaque de sang macule le drap.

Effrayé de son acte, l'agresseur, pour éviter une arrestation et le déshonneur de sa famille, si sa victime pouvait le dénoncer, acheva la malheureuse en lui enroulant sept fois autour du cou une cordelette, croyant être ainsi à l'abri des soupçons.

Ce n'est là qu'une supposition que l'enquête confirmera, peut-être.

Mme Hamelin, qui occupe un logement contigu à celui de la blanchisseuse, nous a déclaré n'avoir pas perçu le moindre bruit durant la nuit du crime, alors que, souvent elle entendait très bien la victime faire son ménage et même balayer sa chambre.

L'attitude de Mounier est assez singulière.

Couché sur le lit de camp, il ne prononcé aucun mot de protestation.

Dans les interrogatoires que lui fait subir M. Villa, il n'a aucun mouvement de révolte contre une aussi grave inculpation.

Le magistrat enquêteur continuera aujourd'hui son enquête.

Source : La Dépêche de Brest 3 juillet 1908

L'émotion causée à Recouvrance par l'assassinat de Marie Péron, blanchisseuse, rue de la Fontaine, est loin d'être calmée.

À neuf heures, hier matin, lorsque nous arrivons dans ce quartier, une foule nombreuse stationne encore devant la maison du crime.

Des enfants, poussés par une curiosité malsaine, regardent au travers des vitres le désordre régnant dans la chambre où la femme Péron a été tuée.

Par ordre de M. Villa, commissaire de police rien n'ayant été touché dans ce local, on se montre du doigt la large flaque de sang coagulé qui se trouve sur les draps, la trique noueuse avec laquelle on a assommé la blanchisseuse, les chromos et éventails de papier déchirés jonchant le sol.

La plupart des visiteurs s'attardent à regarder les deux lits, sur lesquels les rideaux de cretonne sont tombés ;

ceux-ci sont arrachés et portent comme les draps et les couvertures vertes des taches de sang.

Quelques personnes, des anciens clients de Mlle Péron, ayant du linge dans l'appartement, demandent à l'enlever.

Cette autorisation ne leur est point donnée par M. Villa qui ne veut pas que l'on sorte aucun objet de la chambre avant d'avoir éclairci cette affaire mystérieuse.

Vers dix heures, l'arrivée de deux gendarmes et d'une patrouille de marins, donne naissance à un vif mouvement de curiosité.

De toutes les maisons du quartier sortent des femmes et des enfants qui viennent stationner devant la porte du commissariat de police.

Il ne s'agit pourtant point de l’assassin, mais de quatre marins, dont deux ont été arrêtés, la nuit pour attaque nocturne ;

et, les deux autres, pour bris de vitres et coups et blessures à une débitante.

Chaque agent rentrant ou sortant du bureau du commissaire est arrêté et interrogé par les curieux.

Mais ces derniers quémandent en vain une réponse.

Les agents ne savent rien, n'ont rien vu.

La vérité est que M. Villa — comme la veille — leur a défendu de renseigner qui que ce soit.

Le quartier-maître Mounier est abattu, il ne mange et ne dort point

Par une porte, entr'ouverte, nous voyons, encadré par deux agents, passer le quartier-maître Mounier.

L'assassin présumé est grand, fort et, bien musclé ;

déjà chauve, il porte la moustache, très brune et très fournie, à la gauloise.

La physionomie de cet homme est plutôt sympathique.

Mounier a demandé, la veille, du pain et de la charcuterie, mais il n'a pas encore touché ces aliments, qu'il a posés sur un coin du lit de camp.

Il a dû passer une nuit affreuse, sans sommeil, car les yeux sont battus ;

il doit s'accrocher à la rampe de l'escalier pour monter du violon au 1er étage de l'immeuble, où est situé le bureau de M. Queignec, secrétaire.

C'est dans cette pièce étroite, en forme de triangle, qu'il a été interrogé, ce matin, en présence de M. Pierre, adjoint spécial de Recouvrance.

À l'issue de cet interrogatoire nous n'avons pu obtenir que quatre mots de M. Villa.

— A-t-il avoué ?

— Non !

— Suivez-vous une autre piste ?

— Je ne puis vous le dire.

À bord de l' Obusier

Ne pouvant obtenir aucun renseignement de l'honorable commissaire de police nous, avons cherché d'un autre côté et n'avons pas tardé à apprendre que M. Villa s'était rendu, dans la matinée, à bord du contre-torpilleur Obusier, de l'escadre du Nord, actuellement amarré dans l'arsenal.

Reçu par M. le lieutenant de vaisseau Motsch, commandant de ce bâtiment, le magistrat a fait procéder à l'inventaire du grand et du petit sac de l'inculpé.

Quelques vêtements, sur lesquels on a probablement relevé des traces suspectes, ont été emportés par l'un des détectives qui accompagnaient M. Villa.

Une heure plus tard, le quartier-maître remplissant à bord de l’Obusier les fonctions de vaguemestre apportait au magistrat toute la correspondance de l'inculpé.

Ces cartes postales et lettres apporteront-elles à la justice la preuve de la culpabilité du quartier-maître Mounier ?

C'est possible, car dans les affaires criminelles les mieux combinées et les mieux exécutées, il suffit souvent du moindre indice, d'une phrase imprudente, pour amener la découverte du coupable.

Audition d'un témoin. — De bons renseignements sont fournis sur l'inculpé

Non content des renseignements recueillis à bord du contre-torpilleur, M. Villa a fait venir à son bureau le quartier-maître de mousqueterie Normand, qui remplit sur l’Obusier les fonctions de caporal d'armes.

Un autre quartier-maître, que nous avons interviewé, nous a déclaré que l'équipage du contre-torpilleur avait été très douloureusement surpris du drame si mystérieux et si horrible dont on accuse son camarade Mounier.

— C'est lui, nous a-t-il dit, qui remplaçait à bord le quartier-maître Normand, lorsque ce dernier était à terre ;

Mounier, nous dit-il, était un excellent serviteur, bien noté, estimé de ses chefs, de ses camarades et de ses subordonnés.

— Est-ce lui qui a rayé son nom sur la liste des permissionnaires ?

— Je n'en sais rien, mais ce n'est en tout cas pas moi, pas plus que le quartier-maître de service ce jour.

— Lui connaissiez-vous des liaisons, à Brest ?

— Non ; il causait fort peu et ne m'a jamais dit où il descendait lorsqu'il était permissionnaire.

— Déléguait-il à sa femme ?

— Je crois que oui. Il disait, d'ailleurs, qu'il possédait une certaine aisance.

Mounier est rentré à son bord à minuit 45

Un deuxième matelot de l’Obusier, rencontré dans la soirée, nous a déclaré que le quartier-maître canonnier Mounier était rentré dans l'arsenal à minuit 30.

On sait qu'à cette heure tous les bâtiments présents dans l'arsenal doivent envoyer à la porte Tourville un gradé, porteur du mot d'ordre.

Ces derniers, la grille ouverte, élèvent le fanal qu'ils tiennent à la main, et tous les permissionnaires doivent aller se ranger immédiatement sous les ordres du second-maître ou du quartier-maître délégué par l'officier de quart du bateau sur lequel ils sont embarqués.

Or, Mounier, qui n'a pu rentrer qu'à cette heure dans le port de guerre — puisqu'il a reconnu s'être présenté, la nuit du crime, chez Mlle Péron — n'a pas accompagné le quartier-maître de l’Obusier porteur du mot d'ordre.

Il a dû suivre de loin le détachement et est entré — le factionnaire de garde à la coupée l'affirme cinq minutes après ses camarades.

Pourquoi ?

Un premier détachement de l'équipage de l’Obusier, dont faisait partie le quartier-maître de mousqueterie Normand, a quitté l'arsenal, le matin, vers cinq heures, pour aller faire des tirs au polygone de la marine.

On suppose donc que, profitant de sa qualité de caporal d'armes à bord, Mounier se sera permis d'effacer son nom de la liste des permissionnaires.

Le prévenu est ensuite parti au tir, et c'est en revenant du stand qu'il a été arrêté sur son bâtiment.

Pierre Mounier, nous a affirmé le matelot duquel nous tenons ces renseignements, est marié et père de deux enfants:

L'un est actuellement à l'école des apprentis-mécaniciens, à Lorient ;

et, l'autre, une jeune fille de 16 à 17 ans, habite avec sa mère à' l'île d'OIéron.

Les voisines parlent

Nous avons aussi tenu à interroger à nouveau les voisines de Mlle Péron.

— La « Chicoloden », nous a dit l'une d'elles, était plutôt coquette et nous la « chinions » bien souvent pour le carmin avec lequel elle rougissait ses joues et ses lèvres, et la poudre parfumée qu'elle se mettait sur le visage.

Quant à ce qui est des relations qu'elle pouvait avoir avec ses clients, je ne puis rien dire.

Je sais, a-t-elle ajouté, qu'elle fréquentait un quartier-maître ;

elle l'appelait son « p'tit homme ».

Ce dernier lui avait, d'ailleurs, promis le mariage et elle attendait qu'il passe second-maître pour l'épouser.

— De quoi vivait cette jeune fille ?

— Oh ! de son travail, monsieur, s'écrie notre interlocutrice.

Elle était « travaillante » au possible ; elle partait le matin, de très bonne heure au « doué » de Pontaniou, et ne revenait que le soir.

Très sobre, elle ne buvait que de l'eau et se nourrissait presque exclusivement de pommes de terre frites qu'elle achetait en face.

Son cornet de frites à la main, elle s'asseyait près du fourneau et mangeait en bavardant avec la marchande.

Jamais elle ne se « chicanait », monsieur, et passait dans le quartier pour une femme très honnête.

Une autre voisine, Mme Hamelin, dont la chambre n'est séparée de celle de la victime que par une cloison en briques, nous a déclaré à nouveau ne pas avoir entendu le moindre bruit, alors qu'habituellement elle percevait indistinctement les paroles qui s'échangeaient entre la blanchisseuse et ses clients.

Le désordre régnant dans la chambre du crime, prouvant qu'il y a eu lutte, elle s'étonne de ne pas avoir été réveillée par les cris de la victime.

Son mari et ses enfants n'ont également rien entendu.

Mme Hamelin, comme toutes les autres personnes entendues, reconnaît que Mlle Péron avait une vie très laborieuse, exempte de toute critique.

Interview de Mlle Person

Mlle Person, qui tient un débit rue Borda, et s'occupe du blanchissage, du repassage et du raccommodage du linge des marins, occupait très fréquemment Mlle Péron.

— Jamais, nous dit cette demoiselle, nous n'avons eu une blanchisseuse aussi active et aussi honnête que Marie.

Elle lavait fort bien et ne perdait jamais les vêtements qu'on lui confiait.

— Aviez-vous vu la victime le jour du crime ?

— Oui, le soir même, vers neuf heures, je me suis présentée chez elle.

Marie, à genoux devant la cheminée, préparait son repas.

Elle me dit qu'elle attendait des marins qui devaient venir chercher leur linge.

Je l'invitai à venir chez moi, de très bonne heure, le lendemain matin, et je partis.

Je ne sais pas ce qui s'est passé après mon départ.

— Saviez-vous qu'elle fréquentait un quartier-maître ?

— Non, elle ne me l'avait jamais dit ; elle sortait toujours seule ou accompagnée d'une payse.

Il ne nous reste qu'à voir cette payse.

C'est la veuve Quimerch, habitant actuellement 77, rue Émile Zola.

Cette personne nous fournit aussi de bons renseignements sur Marie Péron.

Étant sa confidente, elle savait que son amie devait se marier avec le quartier-maître Mounier.

— Je sais qu'un jeune breveté, ajoute-t-elle, l'avait aussi demandée en mariage ;

mais elle avait décliné cette offre, préférant s'unir au quartier-maître canonnier, qui l'avait subjuguée.

La veuve Quimerch a fait la connaissance de la victime lorsque cette dernière habitait dans l'immeuble portant le numéro 1 des Escaliers du Pont.

En quittant l'appartement qu'elle occupait dans cette maison, Marie Péron s'installa, en novembre 1907, comme marchande de crêpes et de pommes de terre frites rue Suffren.

N'ayant pas réussi dans cette entreprise, elle reprit son métier de blanchisseuse et vint habiter le local où elle a été tuée.

Les fredaines de Mounier

Les renseignements recueillis sur le quartier-maître Pierre Mounier prêchent peu en sa faveur.

Si, à bord de son bâtiment, sa conduite était excellente, elle n'était pas exempte de reproches en ville.

À plusieurs jeunes filles de Brest, il s'était fait passer pour veuf et même garçon, et leur avait promis le mariage.

À l'une d'elles, comme nous l'avons dit, hier, il avait offert une bague de fiançailles ;

et, avec une autre, que nous avons eu la bonne fortune de pouvoir interviewer, il avait discuté, puis arrêté les détails de la cérémonie :

bénédiction nuptiale, promenade en voiture, voyage de noce, etc.

Sachant qu'il s'était aussi engagé à épouser Marie Péron et qu'il la berçait dans cette illusion, que dire d'une semblable conduite ?

Quoi qu'il en soit, il n'y a actuellement contre Mounier que de sérieuses, présomptions, mais pas de preuves.

L'inculpé, très abattu, ne répond plus, nous a-t-on dit, que par des hochements de tête aux questions qui lui sont posées par le magistrat.

Après avoir souvent varié dans ses déclarations, il préfère conserver un mutisme absolu.

Son attitude est, en tout cas, étrange ;

il n'a pas le moindre mouvement de révolte et se laisse docilement conduire du violon au cabinet du commissaire et de ce bureau à la geôle, sans se plaindre, paraissant résigné au sort qui l'attend.

Dernier interrogatoire. — Mounier se déclare innocent

À neuf heures, hier soir, alors qu'une foule de plus de 300 personnes stationnait, rue du Pont, sous les fenêtres du commissariat, M. Villa interrogeait pour la dernière fois le prévenu.

Cet interrogatoire a pris fin à 9 h. 30.

Mounier a protesté de son innocence.

L'inculpé sera conduit, ce matin, au palais de justice, où il sera mis à la disposition de M. le procureur de la République.

Les obsèques de la victime

Le corps de Jeanne Péron, qui est toujours à la morgue, a été mis en bière hier.

L'heure des obsèques, qui auront lieu aujourd'hui, n'est pas encore fixée.

Source : La Dépêche de Brest 4 juillet 1908

Le drame mystérieux de Recouvrance s'est dénoué par un coup de théâtre :

Les aveux de l'assassin.

Voici dans quelles conditions le quartier-maître Mounier s'est décidé à reconnaître son forfait.

C'est la colère qui a armé le bras de Mounier

Mounier, interrogé pour la sixième fois, jeudi, à neuf heures du soir, sembla se rendre sous le poids des graves accusations qui pesaient contre lui.

Pendant une heure, M. Villa, fixant son regard dans les yeux de l'assassin, lui narra la scène qui avait dû se passer, au cours de la nuit de mardi à mercredi, dans la chambre de Mlle Péron.

Mounier ne répondit pas un mot.

Mais, par des hochements de tête très significatifs, il acquiesçait à tout ce que disait le magistrat.

À la dernière question qui lui fut posée :

« Vous reconnaissez donc avoir commis le crime ? »

Le quartier-maître répondit, d'une voix mal assurée :

« Non, ce n'est pas moi. C'est peut-être un de ses amants ».

Mounier fut alors reconduit en cellule, où il ne sommeilla même pas.

On lui apporta à J'aube, du pain, de la charcuterie et de la bière ; il repoussa ces aliments.

Puis assis sur le lit de camp, la tête dans les mains, il réfléchit longuement.

À huit heures du matin, M. Villa, qui n'avait certes, pas, dû dormir non plus, décida de brûler sa dernière cartouche.

Il appuya sur le bouton de la sonnette électrique placée sur son bureau ; un brigadier se présenta.

— Amenez-moi le quartier-maître, ordonna-t-il.

Je vais l'interroger une dernière fois ; la nuit lui aura peut-être porté conseil.

Le prévenu, n'ayant sur lui que sa chemise de laine, apparut dans d'encadrement de la porte entre deux agents.

Mounier, complètement abattu cette fois, se laissa tomber sur une chaise.

Et, tout simplement, d'une voix, dans laquelle en ne sentait vibrer aucune émotion, il avoua son forfait.

Dans la chambre du crime

Lorsqn'on annonça au meurtrier qu'il fallait repasser par la chambre où il avait commis son crime, il pâlit, fut pris, d'un tremblement nerveux.

Il suivit cependant docilement les agents et traversa, d'un pas mal assuré les quelques, mètres qui séparent le commissariat de l'immeuble habité par Marie Péron.

Mais là, lorsqu'il se trouva en présence du lit ensanglanté et de l'armoire, encore maculée, qui lui avait servi à accomplir son crime, il chancela et l'on crut qu'il allait se trouver mal.

Lorsqu'il, fut remis de son émotion, M. Villa lui fit faire le récit de son crime.

Sa version est presque identique à celle que nous avons donné le premier jour.

La voici :

Mardi soir, après s'être longuement promené avec une des jeunes filles auxquelles il avait promis le mariage, Mounier se rendit à Recouvrance avec l’intention bien évidente de voir Péron, à laquelle il n'avait pas rendue visite depuis un mois.

Vers, 11 h. 15, la porte de la ruelle étant ouverte, il descendit les escaliers de pierre menant au logement de sa maîtresse et frappa à la porte.

Marie Péron, qui était couchée, cria :

— Qui est là ?

— C'est moi, Louis, répondit le quartier-maître.

Et la blanchisseuse, sans méfiance, se leva en chemise, ne se doutant pas qu'elle marchait vers la mort.

À peine Mounier était-il rentré que Marie Péron lui fit une scène de jalousie, lui reprochant son abandon.

Le quartier-maître fit de nouvelles protestations d'amitié, embrassa son amie et réussit à lui faire croire qu'un voyage à Lorient, où son fils se trouve à l’école des apprentis mécaniciens, avait été la seule cause du retard mis à venir la voir.

La blanchisseuse, affirme le meurtrier, se calma peu à peu ;

puis tous deux échangèrent bientôt des propos plus aimables....

Mounier, très fatigué, s'endormit tout habillé.

Il était, ajoute-t-il, plongé dans une demi-somnolence, lorsqu'il sentit qu'on le fouillait.

Furieux, il se leva d'un bond et reprocha cet acte à son amie, qui se trouvait debout sur la descente de lit.

Cette dernière répondit par des paroles, blessantes et la discussion dans l'obscurité, dégénéra en une scène farouche.

Féru de sa nouvelle conquête, Mounier, avec une sincérité et une brutalité dénuées de diplomatie, avoua sa nouvelle liaison.

C'est alors que Marie Péron se répandit en injures et en sarcasmes.

Mounier, plutôt habitué à être cajolé, poussé à bout, vit rouge.

Prenant sa maîtresse à bras le corps, il la jeta sur le lit situé près de la fenêtre.

Puis, s'armant d'une trique, il s'en servit pour frapper violemment son amie à la tête.

Assommée par ce coup de matraque, la jeune femme, qui était assise, tomba ;

sa tête heurta le fond du lit et elle ne bougea, plus.

Le meurtrier, croyant avoir mortellement blessé Marie Péron, ne pensa plus, dès ce moment, qu'à échapper aux conséquences de son acte.

Affolé, il saisit une cordelette qui lui tomba sous la main ;

et, d'un geste sauvage, la roula sept fois autour du cou de sa victime.

La blanchisseuse dut expirer bientôt.

La voyant, morte, il recouvrit le corps de la couverture, puis prit la fuite en courant, oubliant même, dans sa précipitation, de refermer la porte.

On sait le reste.

Se cachant le mieux possible.

Mounier réussit à regagner son bord, faisant un crochet pour ne pas passer devant le poste de police.

Il n'y a qu'un point dans les déclarations du quartier-maître qui semble être inexact.

Comment admettre que la blanchisseuse, qui aimait beaucoup Mounier ait voulu le voler ?

Lorsque Mounier quitta du maison du crime pour regagner le commissariat, il dut passer entre une double haie de curieux.

L'assassin paraissait si démoralisé à ce moment que M. Villa jugea prudent de le faire garder à vue par deux agents.

Ces derniers prirent place dans le couloir donnant accès aux cellules et s'efforcèrent de le distraire en conversant avec lui.

Mounier, accablé, ne répondit que par des monosyllabes aux questions qui lui furent posées.

À midi, il but un verre de bière, mais refusa de toucher aux aliments qui lui furent présentés.

Le transfert de l'assassin au parquet

Ce n'est que vers 3 h. 30 de l'après-midi que le meurtrier a été extrait de sa cellule.

On l'a fait monter dans le bureau de M. Queignec, secrétaire, où il s'est mis en tenue réglementaire.

Mounier, plus calme, a échangé quelques paroles avec de commissaire de police et avec le brigadier Bastard, remplaçant M. Tricot, chef de la sûreté, actuellement en congé.

Désirant se soustraire à la curiosité du public, il demande à être conduit au palais en voiture.

Satisfaction lui est donnée.

Le quartier-maître, apprenant qu'il ne sera pas traduit devant la cour d’assises de Quimper, mais devant le conseil de guerre, demande s'il pourra avoir un défenseur et qu'elle est la somme approximative qui lui sera demandée par l'avocat dont il ferait choix.

On le renseigne, puis il rentre en possession de l'argent et des objets qu'il avait déposés au poste le jour de son arrestation.

À quatre heures précises, une calèche s'arrête devant le commissariat ;

les habitants des maisons voisines accourent aussitôt et forment le demi-cercle devant la porte.

« Il va passer, crie une jeune fille ; venez vite ! » et femmes et enfants se joignent au groupe déjà formé.

Au premier étage de l'immeuble, les agents forment un paquet des vêtements maculés de sang saisis à bord de l’Obusier et les deux rondins de chêne dont Mounier s'est servi pour assommer sa maîtresse.

Le quartier-maître est ensuite menotté.

Guidé par le brigadier Bastard, il descend l'escalier puis prend place dans le fond du véhicule.

À ses côtés se placent les agents en tenue Gentric et Le Guen ; et, sur la banquette de devant, le brigadier Bastard et l'agent de la sûreté Quéruel.

Le cocher enlève ses chevaux d'un vigoureux coup de fouet ;

l'attelage file au galop dans la direction du palais de justice.

Au palais de justice

Dès son arrivée au parquet, Mounier est introduit dans le cabinet de M. Sauty, substitut du procureur de la République, qui examine le dossier de l'affaire.

Le procès-verbal rédigé par M. Villa est ensuite remis à M. Guyot, juge, remplissant les fonctions de juge d'instruction en l'absence de M- Leray.

Ce magistrat interroge très sommairement le meurtrier qui, sans aucune réticence cette fois, réitère ses aveux.

— Étiez-vous seul ? demande M. Guyot.

— Oui, monsieur.

Le prévenu déclarant qu'aucun civil n'est mêlé à l'affaire, le juge d'instruction s'en dessaisit et donne l'ordre de conduire d'inculpé à la prison du 2° dépôt des équipages de la flotte, en attendant son incarcération a la prison maritime de Pontaniou.

En route pour le 2e dépôt

Les chaînes sont repassées aux poignets de Mounier et celui-ci traverse cette fois la ville, à pied, pour gagner la caserne.

Il est encadré du brigadier et des trois agents.

Les passants, surpris, s'arrêtent, chuchotent :

« C'est l'assassin ! Il a mauvaise figure ! »

Mounier, la tête basse, fuit les regards qu'il sent braqués sur lui.

Sur le pont, le meurtrier croise de nombreux groupes de marins qui de dévisagent.

Apercevant un officier, le quartier-maître, machinalement, esquisse le geste de porter la main à son bonnet.

Il ne se souvient pas qu'il porte aux poignets les fers ignominieux.

Rue du Pont, la foule est encore plus considérable.

Les enfants suivent, maintenant, font escorte à l'assassin, très rouge.

La rue Quartier-maître Bondon est, vite franchie ; c'est la dernière étape du calvaire de l'assassin.

Lorsque Mounier arrive, dans la cour du 2° dépôt, un détachement est là, tous les hommes regardent le prisonnier ; mais celui-ci est immédiatement conduit à l'aubette.

Le lieutenant de vaisseau adjudant-major apprenant du brigadier Bastard qu'on lui confiait de quartier-maître Mounier, fit immédiatement chercher le clairon et lui donna l'ordre d'appeler le 2e maître chargé de la prison.

L'officier marinier accourut ;

M. Bourbier, adjudant principal, lui recommanda d’enfermer Mounier avec d'autres prisonniers.

« Veillez sur lui, ajouta le capitaine adjudant-major, il est très découragé et pourrait attenter à sas jours ».

Le second maître s’engagea à faire bonne garde puis il partit incarcérer le meurtrier dans les locaux disciplinaires du corridor n° 4,

Mounier sera mis, aujourd'hui, à la disposition de M. Denès, chef de bataillon d'infanterie de marine en retraite, commissaire du gouvernement près de premier conseil de guerre maritime permanent,

C'est M. Loiselet, lieutenant de vaisseau, commissaire rapporteur, qui interrogera désormais le prévenu.

Les antécédents de Mounier

Le quartier-maître Pierre Mounier, 44 ans, n'a pas de casier judiciaire.

Il a 21 ans de services et n'a encouru depuis son entrée dans la marine que deux jours de salle de police pour des motifs des plus futiles.

Fort bien noté par son commandant, il avait été porté au tableau d’avancement et comptait obtenir les galons de second maître au mois d'octobre prochain.

Le lieutenant de vaisseau commandant l'Obusier, et l'enseigne de vaisseau, second de ce bâtiment, qui estimaient beaucoup le quartier-maitre canonnier Mounier et s'étaient refusés à croire à sa culpabilité, ont été fort surpris, hier matin, lorsqu'ils ont appris qu'il avait passé des aveux.

M. Villa, commissaire de police de Recouvrance, qui s'était déjà fait remarquer dans le Midi par son habileté et son sang-froid pendant les troubles de Narbonne, vient de se signaler une fois de plus à l’attention du chef du parquet et des autorités municipales.

M. Pierre, adjoint-maire spécial de Recouvrance, a adressé, hier, à ce magistrat, la lettre suivante, dès qu'il a appris qu'il venait de réussir à faire avouer l'assassin :

« Mon cher commissaire,

« Recevez toutes mes félicitations pour la promptitude et l'habileté dont vous avez fait preuve, dans l'affaire de l'assassinat de la rue de la Fontaine.

Le tact que vous y avez mis vous fait grand honneur et mérite une récompense qui, je l'espère, ne se fera pas trop longtemps attendre.

« Veuillez agréer, etc., etc.

PIERRE,

« Adjoint-maire spécial de Recouvrance »

Source : La Dépêche de Brest 5 juillet 1908

Source : La Dépêche de Brest 8 juillet 1908

*

**

Source : La Dépêche de Brest 28 août 1908

Hier, dès huit heures du matin, le public commençait à stationner, rue de la Voûte, attendant l'ouverture des portes du tribunal maritime, où le 1er conseil de guerre devait se réunir, une heure plus tard, pour juger le quartier-maître canonnier Pierre-Louis Mounier, inculpé d'homicide volontaire sur la personne de Mlle Marie Péron, 28 ans, blanchisseuse.

La foule augmente à vue d'œil, et se masse dans la cour précédant les locaux de l'inscription maritime ;

elle forme un groupe si compact que les officiers ont mille peines à se frayer un passage pour gagner la salle du conseil.

À 8 h. 45, ordre est donné aux gendarmes de laisser entrer les curieux qui, en courant, viennent prendre place dans la partie de la salle réservée au public.

C'est une bousculade générale ;

on se presse, en causant bruyamment, l'on s'insinue dans les moindres vides.

La salle, pourtant très vaste, ne peut contenir tous les auditeurs ;

ceux-ci, obstinés et patients, continuent à faire la queue dans les escaliers.

À neuf heures, un commandement bref retentit.

Les matelots formant la garde rectifient la position, et mettent l'arme sur l'épaule.

La séance est ouverte.

M. le capitaine de vaisseau de Surgy préside, assisté de MM. Kéranguéven, capitaine de frégate ;

Urvoy de Portzamparc et Guny, lieutenants de vaisseau ;

Winter et Kerdudo, enseignes de vaisseau ;

Somny, 1er maître de mousqueterie.

M. le chef de bataillon d'infanterie de marine Denès remplit les fonctions de commissaire du gouvernement, et le 1er maître Le Pinic celles de greffier.

Le prévenu est introduit par deux gendarmes ; il est l'objet d'un vif mouvement de curiosité.

Le greffier donne lecture du rapport.

La découverte du cadavre

Le 1er juillet dernier, vers huit heures et demie du matin, une laitière qui passait devant la chambre occupée par Marie Péron, blanchisseuse, au rez-de-chaussée du numéro 44 de la rue de la Fontaine, aperçut, par la porte entr'ouverte, cette femme étendue immobile sur son lit ;

très intriguée, elle appela une fillette et lui demanda de voir ce qu'elle faisait.

L'enfant s'aperçut que Marie Péron avait la tête ensanglantée ;

elle appela les voisines, qui constatèrent qu'elle ne donnait plus signe de vie.

M. Villa, commissaire de police, aussitôt prévenu, se rendit sur les lieux.

Il constata que la femme Péron était couchée sur l'un des deux lits de la chambre, dans une position naturelle, les cheveux épars ;

les avant-bras, et les mains étaient complètement ensanglantés.

Une ficelle faisait plusieurs fois le tour du cou et était si profondément entrée dans la chair qu'on dut la couper par morceaux pour l'enlever.

En outre, des traces d'ongles très visibles autour du cou, indiquaient que l'assassin avait fortement pressé sur la gorge de sa victime.

Sous l'oreiller se trouvait un rondin de bois de 0 m. 85 de longueur sur 0 m. 11 de diamètre ;

un second rondin, tâché de sang, fut trouvé par terre dans la ruelle du lit.

Aucune trace d'effraction ou de lutte n'existait par ailleurs.

La porte d'entrée était ouverte et la clef était dans la serrure, à l'intérieur.

Une grande quantité de linge était empilée, en ordre, sur la table et sur les chaises ;

la commode, unique meuble de la chambre, ne semblait pas avoir été visitée, et l'on trouva, dans un des tiroirs, un porte-monnaie contenant 11 fr. 50.

Enfin, le second lit semblait également avoir été occupé.

L'enquête. —Arrestation de Mounier

Les premiers renseignements recueillis auprès des voisins montrèrent que la femme Péron était laborieuse et sobre.

Elle avait pour amant un quartier-maître dont on ne connaissait que le prénom de Louis, et avec lequel elle devait se marier prochainement.

Vers huit ou neuf heures du soir, on avait vu entrer chez elle un quartier-maître et un marin.

À minuit, une voisine, Mlle Le Dour, entendit Marie Péron crier :

« Qui est là ? ».

Une voix d'homme répondit : « C'est moi, Louis ».

La porte s'ouvrit presque aussitôt et se referma ;

une demi-heure plus tard elle s'ouvrit de nouveau et le témoin entendit le bruit de pas d'une personne qui s'éloignait.

Les recherches effectuées pour retrouver les visiteurs de la victime les firent découvrir promptement et montrèrent, en même temps, que les témoignages des voisines étaient très approximatifs sur plusieurs points.

Marie Péron avait reçu, vers 7 h. 30 ou 7 h. 45, la visite du quartier-maître Louarn, de l’Obusier, venu pour chercher son linge, en compagnie du quartier-maître River, du Duguay-Trouin.

Quelques instants plus tard, le matelot chauffeur Brecq, de l’Obusier, vint à son tour chercher son linge qu'il porta chez son camarade Lagarde.

À 10 h. 15, Louarn et Brecq rentrèrent ensemble à bord de l’Obusier et leur retour fut constaté par plusieurs témoins.

Le quartier-maître prénommé Louis, était Mounier également de l’Obusier.

À la première inspection de la liste des permissionnaires, voyant son nom barré, le commandant de ce contre-torpilleur avait d'abord cru qu'il n'avait pas profité de sa permission et était resté à bord.

Mais une enquête plus approfondie démontra qu'il était rentré à minuit 40, et que son nom ne pouvait avoir été rayé que par lui ou le caporal d'armes Le Morvand, seuls détenteurs de cette liste.

Cité au commissariat de police, Mounier reconnut que, vers minuit, il était allé frapper à la porte de Marie Péron pour réclamer son linge, et qu'à sa question :

« Qui est là ? » il répondit : « C'est moi, Louis »

Il nia avoir été l'amant de cette femme et lui avoir promis le mariage, pour la seule raison, dit-il qu'il était marié et père de deux enfants.

Le commissaire de police lui ayant demandé ce qu'il avait fait de son linge, il répondit qu'il n'avait pas pu le prendre parce que Marie Péron l'avait remis quelques heures auparavant, à Louarn et à Brecq.

L'inculpé se défendit toutefois d'être l'assassin de Marie Péron.

La confrontation. — Mounier avoue

Mis en présence du cadavre, il manifesta une terreur réelle ou affectée, en protestant que ce n'était pas lui qui avait commis le crime.

Il continua à nier pendant les trois interrogatoires suivants.

Enfin à la septième séance, il décida à entrer dans la voie des aveux.

Le récit de l’assassin

Avec un calme, qui semblait celui d’un incoscient, il fit le récit suivant :

« C’est bien involontairement que j’ai tué Marie Péron.

Vers 11 h. 15, après avoir effectué une promenade en ville, avec Mlle X..., j'eus la malheureuse idée de me rendre chez Marie Péron, avec laquelle j’ai eu souvent, des relations.

Il était exactement 11 h. 15 lorsque je frappais à la porte.

« Marie Péron, réveillée par les coups, cria:

« Qui est là ? » ; sur ma réponse : « Louis », elle vint m'ouvrir en chemise.

« Aussitôt, Marie Péron s'écria :

« Tiens, te voilà, d'où viens-tu à cette heure et qu'es-tu devenu depuis un mois que je ne t'ai pas vu ? » ....

« Ces questions m'étaient posées avec vivacité et en un langage insolent qui me fit peur.

« Néanmoins, après lui avoir dit que je revenais de voir mon fils, à Lorient, elle se calma et se montra beaucoup plus aimable...

« Quelques instants plus tard, elle me raconta qu’un quartier-maître et le matelot Camille avaient pris mon linge.

Je lui ai reproché, alors, d'avoir reçu ces marins si tard, en lui faisant entendre que je croyais qu'elle leur avait accordé ses faveurs.

« Marie Péron, à son tour, me reprocha ma conduite, affirmant m'avoir vu me promener sur les glacis avec une femme.

« Je répondis que c'était vrai et que la personne qui m'accompagnait était une amie.

« La discussion prit fin sur ce point ; et, harassé de fatigue, je me suis endormi tout habillé.

« À un moment donné, j'ai senti qu'on me fouillait les poches ; j'ai crié :

« Qui est là ? » et, au toucher, je me suis rendu compte que Marie Péron avait quitté le lit et qu'elle se trouvait debout sur le tapis.

« M'étant aperçu que mon porte-monnaie avait disparu, je l'ai mise en demeure d'avoir à allumer la bougie.

Elle me répondit :

« Je n'ai ni bougie ni allumettes ».

« Furieux, je me suis levé ; je l'ai poussée brusquement sur l'autre lit, où elle a donné de la tête contre, le mur.

« À ce moment, ayant senti sous mes pieds un morceau de bois, je l'ai ramassé ;

et, sous le coup de la colère, j'en ai porté un violent coup au hasard.

« Marie Péron ne poussa aucun cri, ce qui me fit croire que je l'avais tuée.

« Affolé, et craignant qu'elle ne revienne à elle après mon départ, j'eus l'idée de l'achever ;

et, pour ce faire, j'ai pris une cordelette qui était sous la table et je l'ai passée plusieurs fois autour du cou de ma maîtresse.

« J'ai ensuite quitté la maison ; il était exactement minuit.

« J'affirme qu'au moment où je me suis rendu chez Marie Péron, je n'avais nullement l'intention d'exercer la moindre violence sur sa personne.

Et à l'heure qu'il est, je me demande comment j'ai pu m'oublier à ce point ».

La reconstitution du meurtre

À la suite de ces aveux, le commissaire de police se rendit avec Mounier et quelques agents sur le lieu du crime.

Il désigna le premier lit, celui du fond, comme étant celui où il coucha avec la victime ;

c'est sur le second lit, placé entre la fenêtre et la cheminée, qu'il déclara l'avoir achevée.

Pendant cette scène, dit M. Villa, Mounier avait les yeux hagards et une attitude tremblante ;

il sursautait au moindre bruit et jetait des coups d'œil de tous côtés comme s'il eut craint de voir apparaître sa victime.

Mounier réitère ses aveux devant le juge d'instruction et le commissaire rapporteur

À la suite de ses aveux, le juge d'instruction, saisi momentanément de l'affaire, cita Mounier par devant lui ; il recueillit sa déclaration, qui est la suivante :

« Ce que j'ai dit ce matin au commissaire de police est bien la vérité.

Je n'ai pas de complice et c'est bien moi qui ai donné la mort à Marie Péron.

« Je n'ai rien à ajouter aux déclarations que j'ai passées ce matin ».

Devant M. le lieutenant de vaisseau Loiselet, commissaire-rapporteur, l'inculpé fit un récit à peu près identique à celui qu'il avait fait au commissaire de police.

Cependant, certains points de détail différaient sensiblement.

Avant son interrogatoire, Mounier avait adressé deux lettres, identiques d'ailleurs, l'une au maire du Château d'Oléron, et l'autre au vice-amiral Gigon, son compatriote, pour les prier de demander au préfet maritime une ordonnance de non-lieu.

Vice-amiral Gigon

Dans ces lettres, il pleurait sur lui et sur sa famille ;

et, n'osant pas se déclarer ouvertement innocent, il plaidait les circonstances atténuantes dans cette phrase :

« Monsieur, sa peu arrivé à tout le monde, quand on se voit volé par une femme peu recommandable on est en cas de légitime défense ». (sic)

Comme M. Loiselet lui reprochait toute l'horreur de sa conduite, que n'était pas venu atténuer le moindre repentir, il répondit froidement, après un très long silence :

« Je me repens ».

Mounier, après avoir été plusieurs fois interrogé, finit aussi par dire :

« Je reconnais que l'histoire du porte-monnaie n'a jamais existé », elle était, en effet, bien invraisemblable.

Le prévenu revient sur ses aveux. — « J’étais fou, dit-il, je ne suis pas coupable »

Ce n'est que le 18 juillet, pour clore l'instruction, après avoir donné connaissance à Mounier, du rapport du médecin légiste, qu'il s'écria :

« Non, c'est faux. Je suis innocent ; c'est la justice qui m'a arraché ce que j’ai dit ».

— Nous lui demandâmes — dit M. le lieutenant de vaisseau Loiselet dans son rapport — pourquoi il avait fait des aveux détaillés au commissaire de police ; il nous répondit textuellement :

« Parce que j'étais fou pour avoir passé deux jours à la prison avec une chemise de laine seulement sur moi et que le commissaire de police m'a entortillé en me disant qu'il valait mieux pour moi que je me déclare coupable, etc..

— Nous fîmes remarquer à Mounier que, en admettant que le commissaire de police eut exercé sur lui une pression morale excessive, il ne pouvait en dire autant du juge d'instruction, à qui il avait lait également l'aveu le plus net.

Il répondit :

« Le commissaire de police m'avait dit de répondre les mêmes choses je lui avais dites ».

Nous ajoutâmes que, dans les deux interrogatoires que nous lui avions fait subir, il avait renouvelé ses aveux de la manière la plus détaillée, en rectifiant même certains détails.

Dans ces conditions personne ne voudrait croire qu'il s'était chargé, pendant près de trois semaines, d'un crime aussi grave pour faire plaisir au commissaire de police.

Il nous répondit :

« Je ne voulais pas revenir sur ce que j'avais dit ».

Nous lui objectâmes encore les lettres qu'il avait écrites, dans lesquelles il invoquait le cas de légitime défense pour excuser son acte ; il nous répondit :

« C’est parce que les lettres passaient par vos mains ».

On pourrait peut-être croire, à l'entendre, que c'est homme d’un caractère mou et facilement influençable.

Tout au contraire, c'est un concentré et un violent, d’une méfiance et d’une obstination sauvages, de qui l’on obtient avec peine infinie des parcelles de vérité.

« Nous ne nous arrêterons pas un instant à réfuter la défense finale de l’inculpé, tant elle est lamentable.

Pour nous, la véritable version est à peu de choses près celle qu’il a donnée dans son interrogatoire du 11 juillet où il renouvelle ses aveux pour la cinquième fois. »

Antécédents du prévenu

« Mounier est né le 30 avril 1863, à Dolus, dans l’île d’Oléron, où il possède quelques parcelles de terre.

« Il s’engagea pour cinq ans le 22 février 1884 ;

breveté canonnier l’année suivante, il fut promu quartier-maître le 1er octobre 1893, et il devait être compris dans la prochaine promotion de second-maîtres.

« Sa conduite à bord était à peu près irréprochable, car il n’a encouru dans ses 25 années de services que 6 jours de prison ;

c’était le type du vieux serviteur, discipliné, mais un peu borné.

« Sa vie privée était loin d'être aussi honorable.

Bien qu'il fut marié et père de deux enfants, dont un fils actuellement à l'école des mécaniciens de Lorient, il était grand coureur de cotillons.

« Ne pouvant compter sur ses avantages physiques, ni sur sa jeunesse, ni sur ses ressources pécuniaires, il racontait aux femmes qu'il était veuf sur le point de passer second maître, et il leur faisait, croire qu'il allait les épouser.

Celles-ci se laissaient séduire par l'appât de ce mariage inespéré.

« C'est, ainsi qu'il avait déjà agi à Rochefort et plusieurs fois à Brest.

« En ce qui concerne sa victime, il commença par nier, puis il reconnut qu'il avait parlé vaguement de mariage, quand nous lui eûmes mis sous les yeux une carte postale signée de lui et contenant cette phrase .

« Tu seras ma femme, dans quelque temps, si tu veux ».

« Il lui était difficile de nier ses promesses de mariage et ses relations avec Mlle X..., devant les nombreuses lettres trouvées dans son caisson, aussi ne l'essaya-t-il point.

« Il résulte des renseignements recueillis que Mounier est un taciturne, qui ne se confiait à personne, si ce n'est peut-être un peu à Brecq.

Son masque de paysan méfiant et rusé cache un caractère passionné et violent, capable de tout dans des accès de colère froide, comme le prouve la sauvagerie avec laquelle il a assommé d'abord, puis étranglé sa malheureuse victime, coupable seulement de lui avoir fait des reproches très justifiés.

« Il a fallu les affres de l'instruction et surtout des confrontations avec sa victime, et aussi le poids des remords, pour le décider à écouter le cri de sa conscience et avouer sa culpabilité.

Encore ne l'a-t-il fait sans de vives réticences.

« Mais dès qu'il eut un avocat, il se crut sauvé.

Son caractère obstiné reprit le dessus et, sans réfléchir à l'inutilité, et même à la maladresse d'une rétractation aussi sottement motivée, il revint entièrement sur ses aveux ».

Le président. — Il résulte, des pièces qui viennent d'être lues, que vous êtes accusé de meurtre.

Je vous informe que vous pouvez dire tout ce que vous croirez utile pour votre défense.

L'accusé. — Je suis descendu à terre vers six heures du soir ;

je me suis immédiatement rendu à Recouvrance, puis à Saint-Martin, où je suis entré chez Mlle X...

Après m'être promené avec cette demoiselle, je suis allé chez Marie Péron, à Recouvrance ;

il n'y a eu aucune discussion entre sous et, à minuit, je regagnais mon bord.

— C'est tout ce que vous avez à dire peur votre défense ?

— C'est tout.

— Vous dites qu'il n'y a eu aucune discussion entre vous.

Mais alors, pourquoi avez-vous reconnu avoir tué cette femme et persisté dans vos aveux pendant trois semaines ?

— Le commissaire de police m'a monté la tête, je suis devenu fou, et j'ai dit tout ce qu'il a voulu.

Incident

— Le commissaire de police, dites-vous, vous a monté la tête. Expliquez-vous ?

— Il m'a dit que ça n'aurait rien été pour moi, si j'avouais.

Et puis, c'est un agent qui m'a dicté le récit du crime.

Il a écrit, et m'a fait signer le papier.

— Quel agent ?

Le commissaire du gouvernement— Vous n'avez jamais parlé de ça.

Me Bodet. — Il s'agit de l'agent numéro 36.

Le commissaire du gouvernement. — En vertu du pouvoir discrétionnaire du président, je demande qu'il fasse entendre cet agent.

Me Bodet. — Je m'associe à la demande du commissaire du gouvernement, mais je demande que cet agent soit entendu avant M. Villa, commissaire de police.

Le président. — Satisfaction vous sera donnée.

Un gendarme est immédiatement envoyé quérir l'agent 36.

Le commandant de Surgy poursuit son interrogatoire.

— Mounier, pourquoi n'avez-vous pas parlé de ce papier au commissaire rapporteur ?

L'accusé. — Je ne m'en suis pas rappelé.

Me Bodet. — Nous avons bien, dans le dossier, le procès-verbal du commissaire de police, mais pas le papier dont vient de parler mon client.

Le président. — Quelle heure était-il lorsque l'agent vous a arraché des aveux ?

— Cinq heures du matin.

— Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait des aveux à cet agent, alors que vous étiez innocent.

— L'agent m'a dit que j'étais en cas de légitime défense ; que ce n'était rien pour moi, si je disais comme lui.

— Pourquoi avez-vous rayé votre nom sur la liste des permissionnaires de l’Obusier ?

— Il y avait plusieurs noms rayés sur cette liste.

Je l'ai remise au capitaine d'armes telle qu'elle m'avait été donnée.

— Le commandant a cependant reconnu que votre nom avait été rayé.

— Ce n'est pas moi qui l'ai effacé.

— Vous avez aussi essayé de vous cacher pour rentrer à bord ?

— Non, je ne me suis pas caché.

— Pourquoi avez-vous écrit à l'amiral Gigon, puis au maire du Château d'Oléron, des lettres dans lesquelles vous reconnaissiez votre culpabilité ?

— J'ai écrit ça comme si j'avais écrit autre chose.

— Vous avez aussi écrit à votre ami Brecq, pour lui faire connaître les réponses qu'il devait faire.

Reconnaissez-vous avoir frappé à la porte de Marie Péron, la nuit du crime ?

— Oui.

Le commissaire du gouvernement. — Je voudrais qu'il nous dise pourquoi, se sachant innocent, il fit des aveux au juge d'instruction et au commissaire rapporteur ?

Mounier. — Je croyais que c'était bien de dire toujours la même chose !

— Vous reconnaissez avoir eu des relations avec la victime ?

— Oui.

-— Pourquoi êtes-vous allé chez elle dans la nuit du 30 juin au 1er juillet ?

— Parce que j'avais trois quarts d'heure devant moi.

— Vous persistez à nier vous être querellé avec la victime ?

— Oui ; il n'y a eu aucune discussion entre nous.

Le prévenu a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées avec le plus grand calme, sans la moindre émotion.

M. le docteur Rousseau, médecin légiste fait connaître comment il a été appelé à constater le décès.

Il a relevé, au cou, sous la corde, des marques très nettes de strangulation, et estime que la cause réelle de la mort est l'asphyxie.

L'honorable praticien, lorsqu'il a fait l'autopsie du cadavre, a également constaté, à la tête, une fêlure intéressant le pariétal et se prolongeant jusqu'à la base du crâne.

Cette fracture, aurait aussi entraîné la mort.

D'après le docteur Rousseau, Marie Péron a d'abord été saisie à la gorge.

Comme elle était très vigoureuse, elle se sera débattue et c'est alors que l'assassin lui aura porté un coup de bûche de bois sur la tête.

Répondant à une question du président, M. le docteur Rousseau déclare ne pouvoir faire connaître l'heure exacte à laquelle la victime a succombé.

L'agonie a pu être lente, ajoute-t-il, mais elle a probablement dû perdre connaissance après avoir été frappée à la tête par le meurtrier.

L'agent 36 est entendu.

Gentric, c'est ainsi qu'il se nomme, fait le récit suivant :

« J'ai été chargé de surveiller Mounier dans la prison.

J'ai pris la garde à 4 h. 45 ; un quart d'heure après, Mounier, qui venait de me déclarer qu’il souffrait, me prit la main et me dit :

« C’est moi le coupable ».

« Immédiatement, j'écrivis les aveux de l'accusé sur une page de mon livret, et le quartier-maître signa la courte déposition qu'il venait de me faire.

Quelques instants plus tard, je suis allé chercher M. le commissaire de police, devant lequel Mounier fit le récit complet de son crime. »

Le président. — Vous ne lui avez dicté sa déposition ?

Gentric. — Non.

— Vous affirmez çà ?

— Oui, mon commandant.

— Le commissaire de police vous avait-il donné ordre d'interroger l'inculpé ?

— Non.

— Vous en êtes bien sûr ?

— Oui.

— Qu'avez-vous fait de la feuille de papier dont vous parlez ?

— Je l’ai remise, l’après-midi, au commissaire de police.

Me Bodet — Le commissaire de police ne vous a-t-il pas donné une gratification ?

Gentric. — Jamais.

Me Bodet. — N'avait-on pas enfermé dans la geôle un « voyou » de Recouvrance ?

— J’ai entendu dire que Grandmontagne avait été incarcéré par mesure de sûreté ;

n’étant pas de service dans la soirée, je ne puis l'affirmer, mais il ne se trouvait certainement pas dans le violon lorsque j’ai pris mon service à cinq heures du matin.

Le commissaire du gouvernement. — À quel sentiment avez-vous obéi en écrivant les déclarations de Mounier et en les lui faisant signer ?

Gentric. — J'ai fait cela pour que le quartier maître ne puisse plus nier ensuite.

Me Bodet. — Est-ce que le commissaire de police n'a pas interrogé Mounier la nuit ?

— Je ne sais pas.

Le président. — Mounier, qu'avez-vous à dira sur la déposition du témoin ?

— Ce sont les agents qui m'ont poussé à avouer.

— Pourquoi n’avez-vous jamais dit cela ?

Mounier ne répond pas.

Le président. — Mounier, saviez-vous pourquoi l'on avait enfermé un individu avec vous au violon ?

— Non, mon commandant ; on m’a dit, plus tard, que c'était un « mouton ».

Le président. — Introduisez M. Villa, commissaire de police.

M. Villa prête serment, puis, avec une précision remarquable, il fait le récit de ses premières constatations et donne connaissance au conseil de la façon dont il s'y est pris pour faire avouer le coupable.

Le président. — L'agent 36 vous a-t-il montré ses notes ?

— Oui, mais je n'en ai tenu aucun compte pour rédiger mon procès-verbal.

Me Bodet. — Je désirerais que le témoin fasse connaître au conseil s'il a interrogé le prévenu le soir. La note jointe au dossier par le parquet porte qu'il y a eu quatre interrogatoires de nuit et trois de jour.

— Je n'ai jamais interrogé Mounier après dix heures du soir.

Me Bodet. — On m'a cependant affirmé que vous lui aviez fait subir un interrogatoire, la nuit, en sortant de la permanence.

M. Villa. — C'est possible ; mais pour lui poser simplement quelques questions.

Le président. — Vous aviez le droit de le faire ?

— Oh ! Parfaitement, s'écrie Me Bodet, nous sommes d'accord, un commissaire de police a tous les droits ;

il en a même plus qu'un juge d'instruction.

C'est une simple question d'humanité.

Mounier. — Le commissaire de police m'a maltraité.

Le président. — En quoi consistaient ces mauvais traitements ?

— Il m'a dit que j'étais un sale individu, que Marie Péron ne valait pas grand-chose, puis il m'a jeté la porte dans le dos ; si je ne l'avais pas retenue, elle m'aurait atteint dans le dos.

— C'est cela que vous appelez de mauvais traitements ?

— Oui.

Le président. — Expliquez-vous, monsieur la commissaire de police.

— Je n'ai absolument rien dit à Mounier sur la victime ;

je lui ai simplement conseillé d'avouer, ajoutant que la justice tiendrait certainement compte de ses aveux et de son repentir.

Tous les témoins entendus dans la matinée confirment leurs premières dépositions.

On sait, qu'elles établissent que Mounier a pour habitude de se faire passer pour veuf ou célibataire près des femmes.

Mlle Glacet, voisine de Marie Péron, sortant de chez elle vers cinq heures du matin, a vu un marin secouer la porte de la blanchisseuse ;

elle a également entendu des plaintes à ce moment, mais n'y a prêté aucune attention, plusieurs enfants des immeubles voisins ayant l'habitude de pleurer la nuit.

On entend encore un voisin ;

il déclare que, bien que sa chambre ne soit séparée de celle de Marie Péron par un mur en briques creuses, il n'a entendu aucun bruit chez la blanchisseuse.

À 11 h. 50, la séance est suspendue.

À deux heures, lorsque la séance est reprise, les personnes qui attendent à la porte sont encore plus nombreuses que le matin ;

et la garde, qui se place habituellement dans le fond de la salle, va se poster dans le côté pour permettre aux auditeurs de pouvoir suivre les débats.

On entend tout d'abord les marins de l’Obusier, puis le caporal d'armes et le second maître du contre-torpilleur.

Tous sont d'accord à reconnaître l'excellente conduite de Mounier à bord.

Ils ne savent pas ce que l'inculpé faisait à terre, mais ils sont persuadés que c'est lui qui a rayé son nom sur la liste des permissionnaires

Le commandant Denès, après avoir rappelé qu'un criminel célèbre disait :

« N'avouez jamais » ajoute que le conseil est peut-être bon à suivre, mais qu’il faut dans ce cas nier jusqu'au bout et ne pas, comme Mounier, s'avouer coupable et revenir tout à coup sur ses aveux.

« En principe, dit le commissaire du gouvernement, il n'y a que les débats qui comptent.

Ils ont porté sur tout ce qui s'est passé depuis le 1er juillet jusqu'à aujourd'hui ;

vous avez donc pu, messieurs, vous former une conviction à l'audience. »

Le commandant Denès résume brièvement les faits puis rentre dans le vif du débat.

Pour lui la culpabilité de Mounier est certaine.

« On n'a nullement torturé le prévenu, dit-il :

M. Villa l'a simplement pressé de questions et il a bien fait.

Le commissaire de police est le représentant de la société, il est là pour la défendre et je ne puis que le féliciter. »

« Pourquoi Mounier — puisqu'il dit que M. Villa a exercé sur lui une pression morale — n'a-t-il pas devant le lieutenant de vaisseau Loiselet, qui est son protecteur naturel, déclaré qu'il était innocent ?

« Pourquoi a-t-il précisé des détails que l'on ignorait.

Dit, par exemple, qu'il avait trouvé la huche de bois sur le lit, la corde sous la table ?

« Sont-ce des détails qu'un homme innocent peut trouver ?

« Son affolement s'explique.

Il a vu sa victime sans connaissance, il a craint qu'elle revienne à elle ;

et, dans son égoïsme complet, il a pris une corde, la lui a passée autour du cou et s'est dit :

« Maintenant tu ne causeras plus ! »

« Je dois ajouter que, pour moi, l'honorable défenseur n'est pour rien dans son retrait d'aveux.

Mounier s'est trouvé en contact, à la prison maritime, avec d'autres détenus plus intelligents que lui et ce sont eux qui lui ont dicté la conduite qu'il devait tenir.

Ce sont eux aussi qui lui ont révélé qu'il avait eu affaire à un « mouton » au violon de Recouvrance.

« Le commissaire de police, je le répète, a agi prudemment en le faisant surveiller.

Il a bien fait. »

Le commissaire du gouvernement, reprenant l'instruction, donne connaissance de toutes les réponses faites par Mounier au lieutenant de vaisseau Loiselet, dépeint sa vie privée, puis termine ainsi :

« Messieurs,

« Dans mon âme et conscience, le prévenu que vous avez devant vous est coupable ;

et, comme je ne doute pas de vous avoir fait partager ma conviction, je vous prie de répondre par un oui à l'unique question qui vous sera posée. »

Ce réquisitoire produit une profonde impression sur l'auditoire.

Me Bodet, dont chacun connaît le talent, plaide non coupable.

« La déposition de Marie Glacet, dit-il, est délicate et troublante.

N'a-t-elle pas vu, en effet, un marin rentrer chez la victime à cinq heures du matin ?

N’a-t-elle pas entendu des plaintes ?

« Autant de points, messieurs, sur lesquels on n’a pu faire la lumière.

« Ce n'est pas un des marins apaches trop nombreux dans la marine actuelle, que vous avez à juger.

C’est un serviteur irréprochable un serviteur d'élite, qu'une fatalité a conduit sur ca banc ?

« Ses relations intimes ? Péché de marin... »

L’éloquent défenseur s'efforce de détruire, point par point, l'échafaudage d'accusations qui pèse sur son client.

Il égratigne en passant la police — qui a arraché des aveux à Mounier — et s’efforce de faire entrer le doute dans l'esprit des juges.

Après avoir tenu le public, pendant une heure, sous le charme de sa voix chaude et persuasive, il termine en disant que Mounier est innocent et que l'acquittement doit tomber du siège du conseil de guerre.

Le public accueille cette péroraison par une salve d’applaudissements.

Le commissaire du gouvernement. — Je maintiens mes conclusions.

Le président. — Mounier, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?

Le quartier-maître, qui ne s'est pas départi de son calme un seul instant, répond à très haute voix :

« Non, mon commandant, je suis innocent. Vous jugerez ! »

Les juges se retirent tandis que, dans la salle, on commente les incidents.

L'auditoire, d'abord hostile au prévenu, défend maintenant chaleureusement sa cause.

Après quelques minutes de délibération, le conseil rentre en séance ;

et, au milieu d'un profond silence, le capitaine de vaisseau de Surgy donne lecture du jugement qui,

par quatre voix contre trois, déclare Mounier non coupable.

« En conséquence, le quartier-maître Mounier est acquitté et immédiatement remis en liberté. »

Le public applaudit, puis s'écoule lentement, tandis que Me Bodet court apprendre à Mounier qu'il est libre.

Le quartier-maître, qui, jusqu'alors, avait conservé un masque d'impassibilité, fond en larmes.

Un mot encore :

puisque Mounier est innocent, il ne reste plus qu'à trouver le coupable ?